ご来訪頂きまして誠にありがとうございます。夕凪と申します。

春の訪れとともに、多くの人が憂鬱な気持ちになる理由があります。そう、花粉症シーズンの到来です。

くしゃみ、鼻水、目のかゆみに悩まされ、マスクや薬が手放せなくなる季節。

「一度花粉症になったら一生治らない」と諦めている方も多いのではないでしょうか。

しかし、最近の研究では花粉症の症状を根本から改善できる可能性が示されています。

その鍵を握るのは、意外にも「腸内環境」なのです。

今回は花粉症と腸内環境の深い関係について、そして症状を和らげるための具体的な方法をご紹介します。

花粉症の増加とその原因━増え続ける花粉症患者

厚生労働省の調査によると、日本の花粉症患者数は年々増加傾向にあります。

1998年には約16%だった有病率が、2019年には約40%に達したというデータもあります。

つまり、現在では日本人の2.5人に1人が花粉症に悩まされていることになります。

なぜ花粉症が増えているのか?花粉症増加の背景には複数の要因があります。

花粉飛散量の増加:戦後の林業政策により、杉やヒノキが大量に植林されました。これらの木々が成熟期を迎え、大量の花粉を放出しています。また、地球温暖化の影響で植物の生育環境が変化し、花粉の生産量が増加しているとも言われています。

生活環境の変化:住宅の気密性向上や大気汚染の影響で、私たちの免疫システムが過敏に反応するようになっています。

食生活の欧米化:日本人の食生活が大きく変化したことで、腸内環境が乱れ、免疫バランスが崩れやすくなっています。

花粉症と腸内環境の関係

花粉症は免疫の暴走

花粉症は本来無害なはずの花粉に対して、体の免疫システムが過剰に反応することで起こります。これは言わば「免疫の暴走」状態。

本来守ってくれるはずの免疫系が、必要以上に反応してしまうことで、様々なアレルギー症状を引き起こすのです。

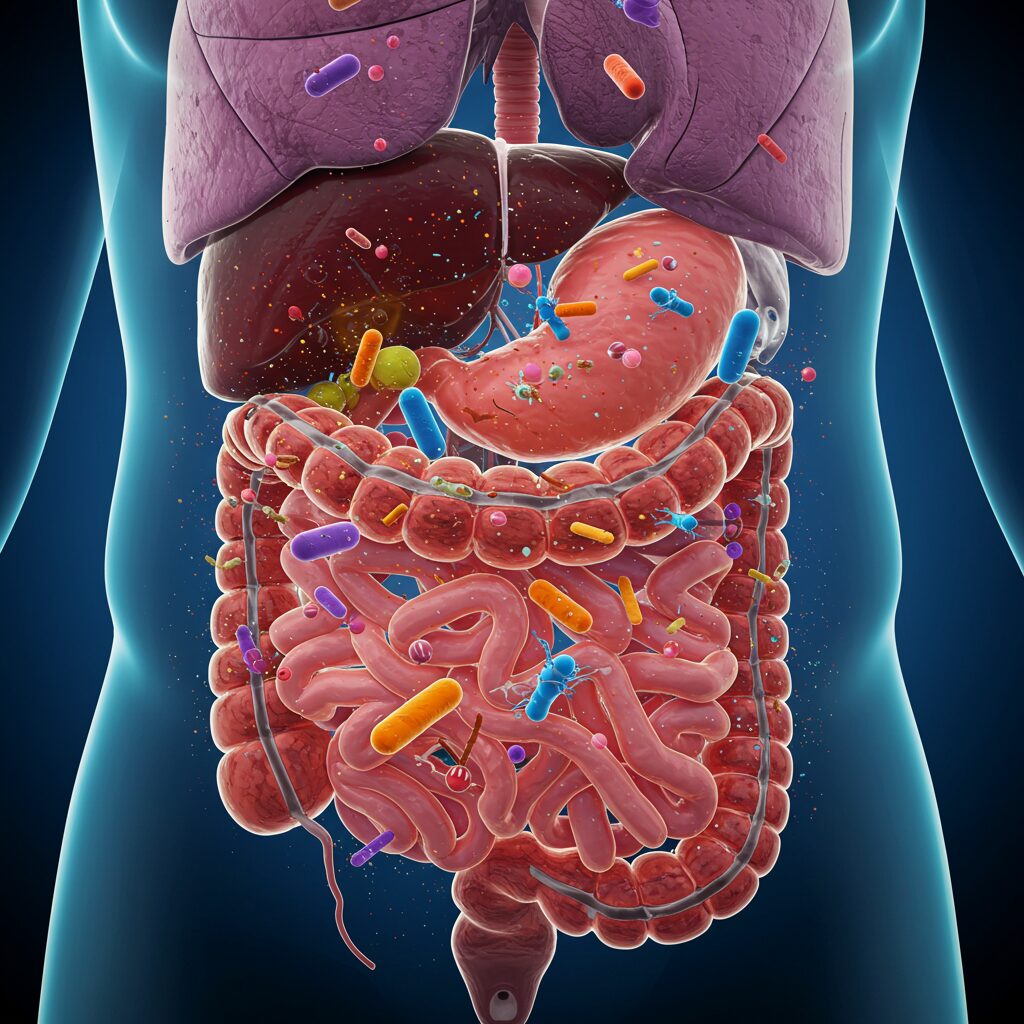

腸は最大の免疫器官である

驚くべきことに、人間の免疫細胞の約70%以上が腸に集中しています。つまり、腸は私たちの体で最大の免疫器官なのです。そのため、腸内環境の状態が全身の免疫バランスに大きく影響します。

腸内細菌と免疫のバランス

健康な腸内には数百種類、数兆個の細菌が生息しており、これらは「腸内フローラ」と呼ばれる生態系を形成しています。

腸内フローラのバランスが崩れると、免疫系の調整機能も低下し、アレルギー反応が起こりやすくなります。

研究によれば、特に「制御性T細胞」と呼ばれる免疫細胞の働きが重要で、この細胞は過剰な免疫反応を抑える「ブレーキ」の役割をしています。

腸内環境が乱れると、このブレーキが効かなくなり、花粉症などのアレルギー症状が悪化する可能性があるのです。

腸内環境を整えるための具体的な方法

それでは、どうすれば花粉症に効果的な腸内環境を整えることができるのでしょうか?

食生活の見直しから始めましょう。

小麦の摂取が引き起こす問題点

パンやパスタ、そしてラーメンと、日本人の食卓に欠かせない小麦製品。しかし、小麦の摂取が健康に与える影響について考えたことがありますか?

実は、小麦には腸内環境や免疫システムに悪影響を及ぼす要因が含まれており、これが花粉症やその他のアレルギー症状を引き起こす原因となることがあります。

小麦の問題点

グルテンの影響:小麦に含まれるグルテンというタンパク質が、腸のバリア機能を低下させる可能性があります。

血糖値の急上昇:小麦製品は消化されやすく、食後の血糖値が急上昇しやすい特徴があります。

加工食品の添加物:小麦を原料とする加工食品には、保存料や乳化剤などの添加物が含まれていることが多く、これが腸内環境を乱す原因の一つとされています。

小麦製品を減らす工夫

代替食品の活用:米粉や大豆粉を使用したパンや麺類を選ぶ。

調理法の見直し:揚げ物やパン粉を使用した料理では、代替品を使う。

和食中心の食生活:ご飯を主食とした和食スタイルに切り替える。

小麦製品を完全に避けるのは難しいかもしれませんが、摂取量を調整することで健康リスクを軽減することが可能です。

続けられる範囲で少しずつ改善を試みましょう。

小麦とリーキーガット症候群の関係

「リーキーガット症候群」聞いたことがありますか?

これは腸のバリア機能が低下し、腸内にあるべき物質が血液中に漏れ出す状態を指します。

この状態が続くと、体全体に炎症を引き起こし、アレルギーや自己免疫疾患のリスクを高める恐れがあります

そして、小麦がこのリーキーガット症候群の原因の一つとされています。

小麦とリーキーガット症候群のメカニズム

グルテンの影響:小麦に含まれるグルテンの一部であるグリアジンが腸の上皮細胞に結合し、ゾヌリンというタンパク質を過剰に分泌させます。ゾヌリンが過剰分泌されると、腸壁の細胞同士の結合が緩み、バリア機能が低下します。

腸内環境の悪化:腸のバリア機能が低下すると、未消化の食物成分や細菌が腸壁を通過し、血液中に入り込まれます。

これが炎症を引き起こし、花粉症やアレルギー症状を悪化させる可能性があります。

リーキーガットを防ぐための対策

小麦の摂取を控える:特にグルテンが多い強力粉を使用した食品を避ける。

腸内環境を整える:フラクトオリゴ糖や食物繊維を多く含む食品を摂取し、善玉菌を増やす。

ストレス管理:ストレスも腸の健康に影響を与えるため、リラクゼーションを取り入れましょう。

小麦との付き合い方を見直すことで、腸の健康を守り、花粉症やその他の健康リスクを軽減することが期待できます。

酪酸菌とフラクトオリゴ糖の重要性

酪酸菌(らくさんきん)という名前、聞いたことがある方も多いかもしれませんが、実は健康維持において非常に重要な役割を果たしています。この菌は腸内環境を整えるカギを握っており、特に免疫バランスの調整やアレルギー反応の抑制に効果的だとされています。

なぜ酪酸菌が重要なのか

腸のエネルギー源としての役割:酪酸菌が生成する酢酸や酪酸は、腸の粘膜細胞の主要なエネルギー源となります。

これにより腸粘膜が健康な状態を保つことができ、外部の刺激から体を守るバリア機能も強化されます。

免疫の調整機能:酪酸菌が作る酪酸は、Tレグ細胞の働きを活性化させることで、免疫の過剰反応を抑える効果があります。

これにより、花粉症やその他アレルギー症状の軽減が期待されます。

腸内環境全体の改善:酪酸菌は、腸内の善玉菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)と共生し、悪玉菌の増殖を抑える役割も果たします。

フラクトオリゴ糖のサポート

フラクトオリゴ糖は、酪酸菌の大好物。これを摂取することで、腸内の酪酸菌を増やし、健康な腸内環境を作る手助けをします。

フラクトオリゴ糖を含む食品とその摂取方法

フラクトオリゴ糖は特定の食品に多く含まれており、日常の食事に取り入れることで簡単に摂取できます。

以下はフラクトオリゴ糖を多く含む食品とその摂取方法のヒントです。

フラクトオリゴ糖を多く含む食品

玉ねぎ:生でも加熱しても摂取可能。生で摂取したほうがより腸内環境の改善効果が高いとされています。

ごぼう:食物繊維も豊富で、腸内環境を整えるのに最適。

にんにく:少量でも高濃度のフラクトオリゴ糖を含んでいます。

アスパラガス:サラダやスープに加えるだけで摂取可能です。

ヤーコン:手に入りにくい場合は、他の野菜で代用可能ですが、ヤーコン自体は非常にフラクトオリゴ糖が豊富です。

効果的な摂取方法

調理法の工夫:野菜炒めやスープにこれらの食材を多く取り入れる。サラダなどに生で取り入れることも良い。

普段の食生活の中でフラクトオリゴ糖を意識して摂取していますか?

フラクトオリゴ糖は玉ねぎやごぼう、にんにく、ネギなどの野菜に含まれています。ネギやニンニクはフラクトオリゴ糖を含むだけでなく、冷え対策としても有効なので、一石二鳥の効果が期待できます。

しかし、実際に必要な量を摂るのは簡単ではありません。

※特定保健用食品の規格基準では、1日の摂取目安量は3~8グラム

例えば、フラクトオリゴ糖を1日3グラム摂取しようとすると、玉ねぎなら6.5個、ごぼうなら5.5本も食べる必要があります。これはなかなか現実的ではありませんよね。

しかし、フラクトオリゴ糖には腸内の善玉菌を増やす働きがあり、アレルギー症状の軽減や腸内環境の改善に役立つことが分かっています。だからこそ、無理なく適量を摂取する方法を考えることが大切です。

そこでおすすめなのが「フラクトオリゴ糖粉末」です。粉末やシロップ状のものなら、料理に加えたり、飲み物に混ぜたりするだけで簡単に摂取することができます。砂糖の代わりに使えば、甘さを楽しみながら健康をサポートできるのも嬉しいポイントです。

ただし、オリゴ糖にはフラクトオリゴ糖以外にも、イソマルトオリゴ糖やガラクトオリゴ糖など様々な種類があります。中には、酪酸菌を増やす効果がないものや、効果が少ないものもあるため、選ぶ際には注意が必要です。

また、一度に大量に摂取すると下痢を引き起こす可能性があるため、複数回に分けて適量を摂ることが大切です。

フラクトオリゴ糖を手軽に取り入れて、腸内環境を整えてみませんか?

腸内環境を整えるためのポイント

善玉菌を増やす食材:味噌や納豆、漬物などの日本の伝統的な発酵食品。

食物繊維を多く含む食材:ごぼう、キャベツ、ほうれん草、ブロッコリーなど。フルーツではリンゴやバナナがおすすめです。

フラクトオリゴ糖を含む食品:玉ねぎ、にんにく、アスパラガス、ヤーコンなど。

簡単に取り入れる工夫

スムージーやサラダに追加:フルーツや野菜をスムージーにしたり、生野菜サラダを食事に加えましょう。

発酵食品を日常的に:毎日の食事に味噌汁を常に加えるだけでも効果的です。

調理法を工夫:野菜炒めやスープに腸へ良い食材を取り入れる。

腸内環境を整える食材を意識的に取り入れることで、花粉症だけでなく、体全体の健康が向上します。

毎日の食事に少しずつ取り入れてみてください。

持続可能な対策で健康的な未来を

花粉症の症状を軽減するためには、食生活や生活習慣を見直すことが重要です。

腸内環境を整えるための食材選びやグルテンフリー生活の実践、小麦の摂取を減らす工夫など、これらの取り組みは免疫バランスを整え、健康寿命を延ばすための新しい食生活につながります。

花粉症対策は一朝一夕で効果が出るものではありませんが、続けることで大きな変化を実感できるはずです。

体の内側から健康を目指し、快適な毎日を送るために、今からできることを始めてみましょう!

ここまでお読み頂きましてありがとうございました。