ご来訪頂きまして誠にありがとうございます。夕凪と申します。

最近、巷では「消費税減税か?」なんて話があるようですが、そんな甘い汁、そうそう出てきやしませんぜ?

今回は、そんな我々の生活にジワジワとボディーブローのように効いてくる消費税のカラクリを、どこかで聞きかじったような私の薄い経済知識を総動員し紐解いて行きたいと思います。

自民党・公明党の「消費税減税検討」の真相

最近、自民党と公明党が消費税減税を「検討している」というニュースが出ていました。

でも「検討」というワードが出た時点で、減税なんてする気更々ない印象ですが…。

自民党内では意見が割れているそうです。「さすがに減税やった方がいい」と言う人と、「消費税は社会保障の貴重な財源だから」と反対する人がいるようです。

でも「社会保障の財源」というのは実はかなりの嘘。

そして気になるのが、消費税減税について議論すると「自民党内の分裂を招きかねない」という理由。

正直、政党内のグループ分裂なんて国民からすればどうでもいいことで、国民の生活を判断基準にして欲しいものです。

政党内の分裂が怖いからという理由で議論しないなんて、政治家を辞めた方がいいのでは?と思ってしまいます。

トランプ関税と給付金の罠

消費税減税の議論が間に合わないからという理由で、トランプ関税のダメージに対応するため、国民に約5万円(金額は未定)の給付金を配ることも検討されているようです。

困ったら金配ろうとする発想は、世間の風当たりが強くなったり、選挙が近づくと出てくる常套手段ですよね。

以前、自民党内で10万円の商品券が配られていたことを考えると、国民にはなぜ5万円という少ない金額なのか疑問に思います。

消費税の本当の姿:「売上税」という実態

消費税という税金、実は最初は「売上税」という名前でした。

こちらの方が実態に近いんです。売上に対してかかる税金だからです。

しかし「売上税」という名前は企業にとって受けが良くなかったため、「消費者が払うもの」という印象を与える「消費税」という名前に変わりました。

でもこれは大きな嘘です。

消費税は消費者が「預かり金」として払っているものではないということは、すでに裁判でも判決が出ています。

では実態はどうなのでしょうか?

消費税の仕組み:第二の法人税

例えば、ラーメン屋さんが550円でラーメンを販売したとします。これは単にラーメンの価格であって、「500円+消費税50円」という考え方は間違いです。

ラーメン屋さんは売上高の10%である50円を企業として払うのが消費税なのです。

ただし、ラーメン屋さんが小麦粉を税込み110円で仕入れたと仮定して、その際に支払った10円の消費税は控除されて、実際には40円を納めることになります。

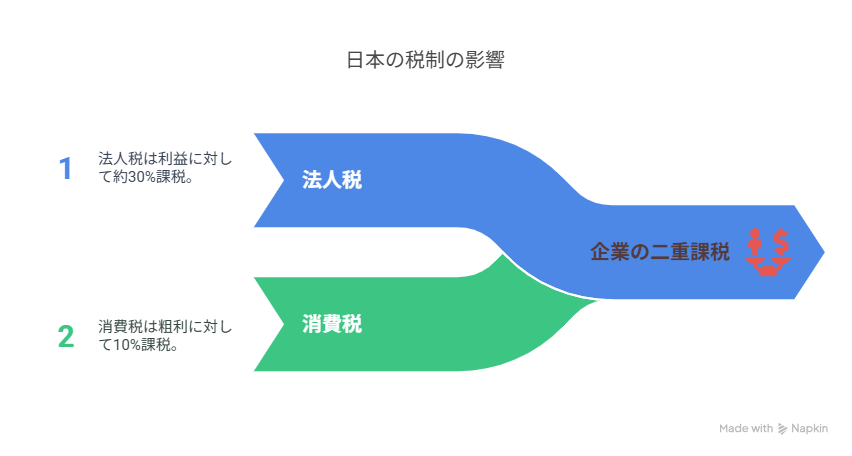

消費税は「第二の法人税」のようなものです。

法人税は利益に対して30%程度課税されますが、消費税は「粗利(売上から原価を引いたもの)」に対して10%かかります。

つまり、利益に対しては二重課税になっているのです。

この仕組みが中小企業にとって非常に厳しく、消費税が払えなくて倒産する中小企業も多いのです。

消費税が上がると起きること

消費税が上がると企業は値段を上げざるを得なくなります。

500円だったものが550円になるのは、消費税が上がったからという理由での「便乗値上げ」とも言えます。

なぜなら、すべての企業が値上げするわけではなく、値上げしない企業もあるはずだからです。

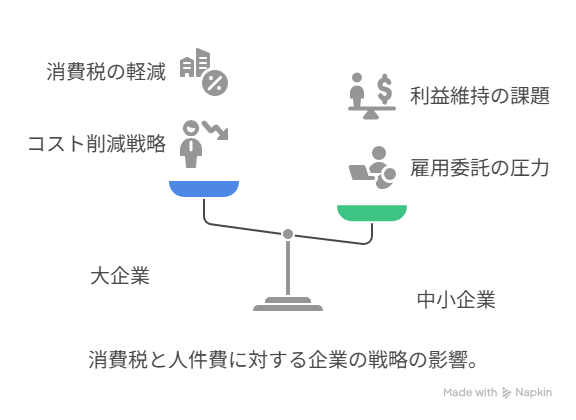

また、消費税は「粗利」にかかるため、人件費が増えると消費税も重くなります。

このため大企業は人件費を中小企業に押し付ける動きが進みます。

その典型が「業務委託」や「派遣社員」の増加です。

大企業が中小企業に業務委託をすることで、人件費負担を中小企業に転嫁し、大企業は人件費と消費税を減らす一方、中小企業は人件費と消費税負担が増加する。

この流れを派遣法が加速させ、特に小泉内閣以降、派遣社員が増加。

当時の経済政策担当大臣であり、大手派遣会社会長でもあった竹中平蔵氏が派遣法を推進したことで、大企業の人件費抑制と消費税軽減が進み、派遣会社が潤う構図が作られた。

竹中平蔵さん自体は当時パソナの会長をやってらっしゃいましたので、要はその派遣法というのが整備されて派遣社員が増えれば増えるほど自らが潤うというね。

いや別にいいんですよ。それが資本主義ですから。

明らかに他の不利益になることを熟知しつつ、自分が潤う為に立ち回る。

どんなことをしていても「お金を持っている者が偉い」

これが「THE資本主義」ですから。

大企業優遇:輸出戻し税の問題

大企業、特に輸出企業は消費税に関して優遇されています。

外国に製品を輸出する場合、外国人からは消費税を取れないという理由で、「輸出戻し税」という制度があります。

これは部品などを下請け企業から購入する際に支払った消費税分を政府から還付してもらえる制度です。

大企業にとっては消費税が上がれば上がるほど、政府からの補助金が増えるという仕組みになっています。

さらに、消費税が「社会保障の財源」という建前から、消費税が上がれば法人税を下げるという流れも作られています。

資本主義の本質と政治の仕組み

この状況は資本主義の本質を表しています。

資本主義とは「資本を持つ者が偉い」「金持ちが偉い」という考え方です。

資本を持つ大企業が内部留保を増やし、富を蓄積できる仕組みが作られてきています。

総理大臣が国のトップなわけじゃなくて、大企業や資本を持っている人たちに都合のいい法律を作る係みたいな。

国民の批判を受ける「スケープゴート」的存在であり、いわば「中間管理職」なのです。

上の指示で動いている人ですから。

なのでそこをいくら批判したり攻撃しても何というか、思うツボなんですよね。

本当に批判すべきは、政治家ではなく、その上にいる大企業や経団連、さらには国際金融資本かもしれません。

食料品の消費税ゼロ化の罠

最近、自民党が食料品だけ消費税をゼロにする案を出していますが、これにも問題があります。

食料品の消費税がゼロになっても、価格が下がるとは限りません。

経営がカツカツの企業は、その分を利益にまわす可能性が高いからです。

さらに飲食店にとっては逆効果になります。

食料品を仕入れる際の消費税がゼロになると、控除できる消費税もなくなります。

その結果、飲食店は売上高全体から消費税を払わなければならなくなり、実質的な増税になってしまうのです。

飲食店の廃業が増え、さらに経済が冷え込む可能性があります。

最後に

消費税は名前とは裏腹に、消費者ではなく企業が負担する税金です。

しかしその仕組みは大企業に有利で、中小企業や庶民には不利になっています。

本当の問題は、資本主義社会における富の偏在と、それを促進する政治の仕組みにあります。

消費税減税や食料品の消費税ゼロ化についても、表面的な議論だけでなく、その裏側にある経済構造を理解することが大切です。

一見良さそうに見える政策にも、罠が潜んでいることを忘れないでください。

彼ら支配者は一生懸命お金とメディアを使って、国民の思考を操作することで頑張って支配しようとしてきます。

しかし裏を返せば、庶民に力があるってことを分かっているのです。

支配者の人たちが1番庶民に依存してるんですよ。

庶民がピラミッドの土台ですから。土台がいなくなったら何もできない。

支配者の人たちが1番恐れてるのって庶民に気付かれることなのです。

庶民が 「ん?実際生活に必要な価値とか、結局全部作りだしてるのは我々やん!」

だったらもう支配者無視して庶民の中だけで循環させれば良くない?…と。

記事タイトルで「知ったとて得するわけじゃない」と謳ったのは、大企業や資本家でない私のような者は、これまでの政治や経済の仕組みの中で右往左往しても無駄だということです。

それこそ先に言ったように「政府も無視して庶民で循環させればいい」といった様な、従来の枠組みから考えてある意味非常識な、そういった観点での気付きや意識づけがこれから大事になってくると思います。

なんて偉そうに私などが言うまでもなく、世の中全体も色々なことに気付いていく割合が増え、少しずつですが新たな方向へシフトしていく予兆も感じられます。

ここまでお読み頂きましてありがとうございました。